ホーム > 情報検索 > 魚探し > テンジクダイの仲間 > コスジイシモチ

テンジクダイ科(Apogonidae)-コスジイシモチ

|

|

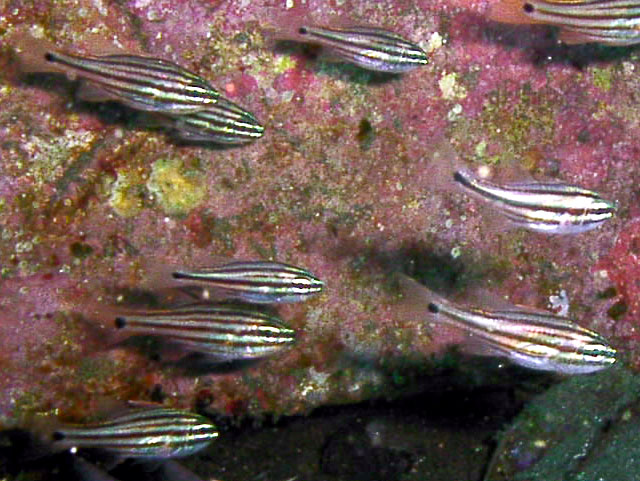

| コスジイシモチ | |

|

|

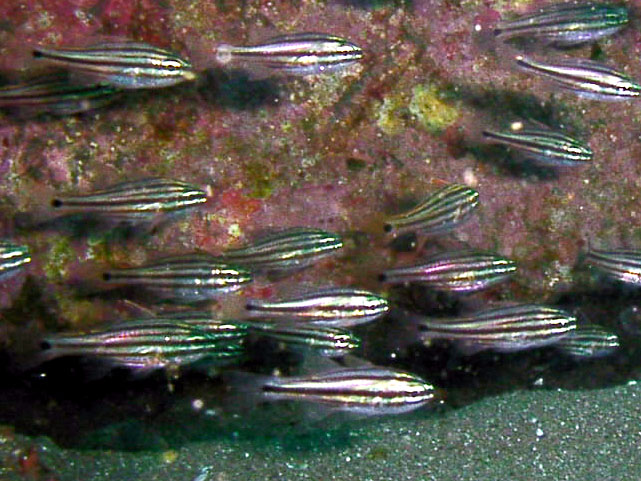

| コスジイシモチ | |

和名:コスジイシモチ

英明:Candystripe cardinalfish

学名:Apogon endekataenia Bleeker,1852

撮影:上/下:S.Goto

分布:東京湾~慶良間諸島。台湾、西部太平洋

特徴:浅海の岩礁域、珊瑚礁域のやや深いところに生息する。浅い波止や、砂地にある漁礁でも見られることがある。

体長11cmに達する。体形はやや細長く側扁する。体色は淡褐色で腹部はさらに淡い。第1背鰭棘数は7で、第3棘条が一番長い。尾鰭は湾入している。本種はスジイシモチに似るが、体側には7~8本の細縦帯があり、本種の方が多い(スジイシモチは5本)こと、尾柄部中央にある黒色円斑は本種のそれよりも小さいことで区別できる。

肉食性で、甲殻類や小魚などを捕食する。

定置網や釣りなどで漁獲され、食用となるが、市場価値は高くない。

和名は体側に小さな筋を持つことが由来。

一般的にテンジクダイ類は群れで生活しているものが多いが、産卵期にはつがいになった2匹が群れを離れる。離れた2匹は岩礁や造礁サンゴの周辺で縄張りを持ち、産卵までの7~10日間一緒に生活する。2匹はお互いに体を摺り寄せる産卵誘発行動の後、雄が仰向けの状態になりお互いの腹部を密着させ、放卵と放精が同時に始まる。テンジクダイ類の雌は1回に6千~2万の卵を産むと言われている。卵径はかなり小さいが、粘着糸で繋がっていて直径15mmくらいの卵塊状になっているので、雄が間違えて飲み込まないようになっている。雄は放精後すぐに向きを変え、卵塊を自分の口腔内に受け入れ口内保育に入る。

口内保育とは産卵後の受精卵を雄が口腔内に収容し、孵化後のしばらくの間新鮮な海水を卵に送り、安全に守るという行動である。口内保育の期間は8~10日であるが、雄は単独で岩陰などで行い、その間は餌をとらない。ごく稀に、雌が卵をくわえる場合もある。